聚变科普:迈斯纳效应和磁悬浮

发布日期:2024-06-17 浏览次数:3022

现在大家都在谈LK-99是个超导体的实验证据,并把它在永磁体上的悬浮当作超导体迈斯纳效应的表现。其实,即使它是个理想的第一类超导体,这种悬浮也只是它具有零电阻性能的表现。因为电阻是零,把它移动到永磁体表面的过程中外加磁通的增大,会根据法拉第和欧姆定律在表面感生涡流,产生合适的反向磁场正好抵消外加磁通的变化,使它的内部磁通密度永远处处为零,成为一个理想的抗磁体。抗磁体在不均匀外场中受的力指向外场减小的方向,从而表现出远离磁体上表面的悬浮。这个过程与迈斯纳效应毫无关系。

1933年发现的迈斯纳效应是在固定的外磁场下把超导体的温度从超导转变点Tc以上降到以下,全部外磁通自动地排出体外,成为一个理想抗磁体的效应。在效应发现后不久,伦敦兄弟在1935年用外场中超导体内的磁场能和超导电子的动能之和的极小值,导出了著名的伦敦方程,解释了迈斯纳效应,并得出一个磁场从表面穿透的深度,后来叫做伦敦穿透深度。

迈斯纳效应是不能如金教授所说触发出来的。用磁悬浮来演示迈斯纳效应,必须把样品放在永磁体上面,在降温过程看它是否浮起来才行。过去对YBaCuO高温超导体是做过这种实验的,用注入液氮把温度从室温降到77K。因为它是非理想的第二类超导体,晶粒内有磁通线穿过,迈斯纳效应是不完全的,而且被缺陷钉扎的磁通线会把样品固定到一定高度,甚至可以悬空挂在磁体的下方。现在的LK-99则必须把它放在永磁铁上,加热到足够高的温度后冷却,看是否有在Tc附近突然浮起来的过程。

其实,从应用的角度看,LK-99显不显迈斯纳效应并不重要,重要的是它要具有极小的电阻率。为此,最简单可靠的方法是测量它的交流磁化率随磁场频率和幅度的变化。相比于SQUID磁强计,任何实验室自制一台交流磁化率测量仪都可以说是零成本的。关键是要对超导体的交流磁化率行为有足够的认识。在1987年宣布高温超导体的发现后不到一个月,我就在大家一无所知的情况下率先发表了交流磁化率的测量结果,后来又率先用各种临界态模型算出了超导体的磁滞回线和交流磁化率,得到与实验结果相符的结果。我的先期文章曾经引起美国华盛顿大学教授R.A.Hein的极大兴趣,为此他曾希望我主持1991年在美国Coolfont召开的一次会议“Magnetic Susceptibility of Superconductors and Other Spin Systems”的开幕式。

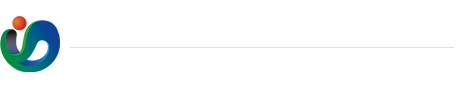

超导体的交流磁化率随磁场幅度的变化到底是什么样子?我给出发表在上述会议、77K 下对YBCO测的一例如下。它是一个复数,随磁场增大,其实部分量从-1增大并呈现两个台阶,各相应于虚部分量的一个峰。通过实验数据点的曲线是对低场阶段的精确模型计算结果,由此可得出超导体的临界电流密度随磁场的变化。

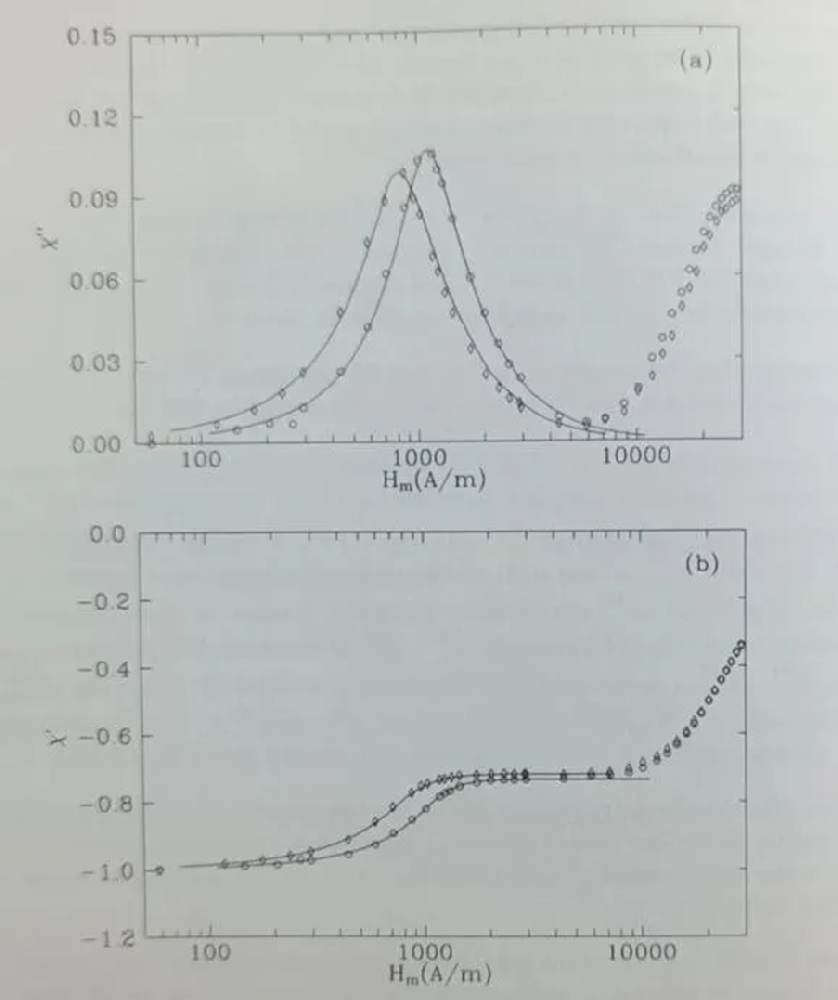

高温超导体的交流磁化率随T的变化见下二图,左为烧结样品的测量结果,右为把它敲碎成粗粉后的测量结果。可见也呈现随着T提高的两个阶段,分别相应于晶粒间和晶粒内的超导电流。磁化率突然为零处相应于Tc=91K。

很可能,LK-99的交流磁化率只有第二阶段,说明超导晶粒间没有约瑟夫逊电流流过,致使伏安曲线有一个电压平台,但相应电阻率却比铜大了几个量级。我强烈建议所有室温超导的研究团队优先测量所得样品的交流磁化率!

根据近三十年来研究和开发高温超导材料的经验,除了用小样品大致测出电阻随温度下降而急剧下降至很小的值,以确认正常态到超导态的转变之外,大部分的前期工作都是在测量和研究它们的磁性,并由它算出临界电流密度。只有在做出几厘米长超导带之后,才有可能直接准确地测量它的伏安曲线以得到真实的临界电流和相关的电场电流密度依赖性。

作者介绍

陈笃行曾任西班牙巴塞罗纳自治大学教授,多年来在国际前沿一直从事各种材料交直流电磁测量、以及应用磁学应用超导领域的理论和实验研究。曾为IEEE Transactions on Magnetics杂志编委会成员、曾任IEEE Magnetics Letters 杂志编审部成员。Physical Review, Physical Review Letters, Journal of Applied Physics, Superconductor Science and Technology等十二家国际科学杂志特约审稿人,在国际上享有声望。

本文作者陈笃行教授曾任原力超导技术顾问,指导了交流磁化率与交流损耗检测设备有限公司设备的研发。

设备简介

基于电测法的高温超导带材,高温超导缆线传输交流损耗,交流磁化率,以及AC+AC激励条件下的损耗测试系统与服务。基于电测法与量热法的线圈传输交流损耗测试系统。

本文转载自原力超导公众号,如有侵权,请联系删除。

- 上一篇:没有了!

- 下一篇:聚变科普:超导现象究竟有啥秘密?